한국무속신앙사전

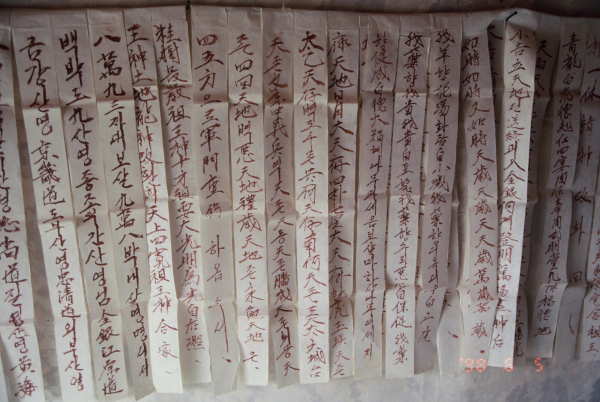

신령의 이름을 종이에 적어놓은 것. 위목(位目)은 무당 또는 앉은굿을 하는 [법사](/topic/법사)가 굿이나 [독경](/topic/독경)을 할 때 굿상 앞과 그 주위에 걸어놓는다. 무당보다는 법사가 자신의 신당에 신령을 모시기 위해 신당 벽면에 붙여놓거나 독경하는 경방(經房)에 설치하는 경우가 많다. 무신도 사이에 위목을 설치하기도 한다. 위목에 쓰인 신령의 성격에 따라 [신장위목](/topic/신장위목)(神將位目), [가신위목](/topic/가신위목)(家神位目), [십대왕](/topic/십대왕)위목(十大王位目), 성수위목(星宿位目) 등으로 구별된다. 위목은 왼쪽부터 높은 신령 순으로 배치한다. 문이 왼쪽에 있으면 오른쪽부터 위목을 설치한다.

definition | 신령의 이름을 종이에 적어놓은 것. 위목(位目)은 무당 또는 앉은굿을 하는 [법사](/topic/법사)가 굿이나 [독경](/topic/독경)을 할 때 굿상 앞과 그 주위에 걸어놓는다. 무당보다는 법사가 자신의 신당에 신령을 모시기 위해 신당 벽면에 붙여놓거나 독경하는 경방(經房)에 설치하는 경우가 많다. 무신도 사이에 위목을 설치하기도 한다. 위목에 쓰인 신령의 성격에 따라 [신장위목](/topic/신장위목)(神將位目), [가신위목](/topic/가신위목)(家神位目), [십대왕](/topic/십대왕)위목(十大王位目), 성수위목(星宿位目) 등으로 구별된다. 위목은 왼쪽부터 높은 신령 순으로 배치한다. 문이 왼쪽에 있으면 오른쪽부터 위목을 설치한다. |

|---|---|

mp3Cnt | 0 |

wkorname | 임승범 |

| 정의 | 신령의 이름을 종이에 적어놓은 것. 위목(位目)은 무당 또는 앉은굿을 하는 [법사](/topic/법사)가 굿이나 [독경](/topic/독경)을 할 때 굿상 앞과 그 주위에 걸어놓는다. 무당보다는 법사가 자신의 신당에 신령을 모시기 위해 신당 벽면에 붙여놓거나 독경하는 경방(經房)에 설치하는 경우가 많다. 무신도 사이에 위목을 설치하기도 한다. 위목에 쓰인 신령의 성격에 따라 [신장위목](/topic/신장위목)(神將位目), [가신위목](/topic/가신위목)(家神位目), [십대왕](/topic/십대왕)위목(十大王位目), 성수위목(星宿位目) 등으로 구별된다. 위목은 왼쪽부터 높은 신령 순으로 배치한다. 문이 왼쪽에 있으면 오른쪽부터 위목을 설치한다. | 정의 | 신령의 이름을 종이에 적어놓은 것. 위목(位目)은 무당 또는 앉은굿을 하는 [법사](/topic/법사)가 굿이나 [독경](/topic/독경)을 할 때 굿상 앞과 그 주위에 걸어놓는다. 무당보다는 법사가 자신의 신당에 신령을 모시기 위해 신당 벽면에 붙여놓거나 독경하는 경방(經房)에 설치하는 경우가 많다. 무신도 사이에 위목을 설치하기도 한다. 위목에 쓰인 신령의 성격에 따라 [신장위목](/topic/신장위목)(神將位目), [가신위목](/topic/가신위목)(家神位目), [십대왕](/topic/십대왕)위목(十大王位目), 성수위목(星宿位目) 등으로 구별된다. 위목은 왼쪽부터 높은 신령 순으로 배치한다. 문이 왼쪽에 있으면 오른쪽부터 위목을 설치한다. | 내용 | 위목은 무당 또는 법사의 신당이나 그들이 굿을 행하는 굿청 또는 경방에 초빙되는 신령의 이름을 종이에 쓴 것이다. 무당이 주로 무신도를 통해 자신의 신당에 신령들을 모셔놓는다면 앉은굿 법사들은 무신도의 역할을 대신해 위목을 신당에 모셔놓는다. 앉은굿 법사 또는 보살의 신당에 무신도를 [봉안](/topic/봉안)하더라도 그 사이에 위목을 별도로 봉안하기도 한다. 각 위목은 독경의 성격에 따라 다소 차이를 두어 신당에 걸어놓는다. [안택](/topic/안택)의 경우 집안에 [가신위목](/topic/가신위목)만 써 붙이지만 [병경](/topic/병경)을 할 경우에는 환자의 집 [처마](/topic/처마)에 성수위목을 걸고, 방 안에는 [축사](/topic/축사)단 상단 부분에 붉은 글씨로 [신장위목](/topic/신장위목)을 써놓는다. 신장(神將)은 인간을 괴롭히거나 해치는 귀신 또는 동토를 제압하는 신이다. 법사는 이 신들을 통해 잡귀를 쫓아내고 인간의 문제를 해결한다. 신장위목은 대체로 12신장의 이름을 쓴 것이다. 내용은 법사마다 조금씩 다르지만 대체로 구천응원뇌성보화천존신장(九天應元雷聲寶化天尊神將), 대성북두칠원성군(大聖北斗七元星君), 소거백마대[장군](/topic/장군)(素車白馬大將軍) 등 도교 계통의 신들을 비롯해 산왕대신(山王大神), 용왕, 오방신장 등을 중심으로 구성된다. 이러한 신장들은 법사들이 일반적으로 모시는 신으로서 앉은굿 법사들이 기본적으로 신봉하는 용왕, 산신과 더불어 도교 계통의 천신이 혼합되어 있음을 알 수 있다. 병경을 하게 되면 이러한 신장위목 앞에 [대철망](/topic/대철망)을 친다. 신장위목을 보호하여 잡귀가 함부로 범접하지 못하게 하려는 것이다. 가신위목은 안택을 할 때 묵서하며 걸어놓는다. 가신(家神)은 집안을 지키는 여러 신령이다. 충남 태안지역에서는 가신위목에 조왕, 성주, 조상, 삼신, 지신, 용왕, 별성, 수배 등 신령을 쓴다. 이 가운데 조왕위목만 [부엌](/topic/부엌)에 붙여놓고 나머지 위목은 모두 [성주상](/topic/성주상) 앞에 걸어놓는다. 위목은 성주대신을 중심으로 오른쪽으로 조상․삼신․오방토지신의 위목을 걸고, 왼쪽으로 용왕․호구별성․수배신을 배치한다. 가신위목 가운데 수배신은 다른 신들에 비해 격이 낮기 때문에 다른 신위보다 조금 아랫부분에 붙인다. 성수위목은 별자리를 나타낸다. 환자의 병세가 위중하여 병경을 하게 되면 집안에 별자리 이십팔수의 이름을 붉은 글씨로 종이에 쓴 뒤 이를 집 처마 밑으로 빙 둘러친다. 이는 이십팔수 별자리가 이 집안을 보호함을 나타내어 잡귀가 범접하지 못하게 하는 의미이다. [십대왕](/topic/십대왕)은 명계에서 망자들의 죄업을 재판하는 열 명의 대왕, 팔보살은 망자를 저승으로 천도해주는 여덟 보살을 각각 일컫는다. 주로 조상해원경을 할 때 십대왕과 팔보살 위목을 [조상상](/topic/조상상) 앞에 걸어놓거나 지화(紙花)를 제작하여 함께 붙여놓고 독경을 한다. | 참고문헌 | 인간과 신령을 잇는 상징, 무구-충청도 (국립문화재연구소, 2005) 충남 태안지역의 [안택](/topic/안택)과 [병경](/topic/병경) (임승범, 한국의 가정신앙-하, 민속원, 2005) 충청지역의 종이 무구 (임승범, 한국무속학 13, 한국무속학회, 2006) 무속의 물질문화연구 (최진아, 한국학중앙연구원 박사학위논문, 2008) 충청굿의 설경 연구 (임승범, 한국무속학 18, 한국무속학회, 2009) | 내용 | 위목은 무당 또는 법사의 신당이나 그들이 굿을 행하는 굿청 또는 경방에 초빙되는 신령의 이름을 종이에 쓴 것이다. 무당이 주로 무신도를 통해 자신의 신당에 신령들을 모셔놓는다면 앉은굿 법사들은 무신도의 역할을 대신해 위목을 신당에 모셔놓는다. 앉은굿 법사 또는 보살의 신당에 무신도를 [봉안](/topic/봉안)하더라도 그 사이에 위목을 별도로 봉안하기도 한다. 각 위목은 독경의 성격에 따라 다소 차이를 두어 신당에 걸어놓는다. [안택](/topic/안택)의 경우 집안에 [가신위목](/topic/가신위목)만 써 붙이지만 [병경](/topic/병경)을 할 경우에는 환자의 집 [처마](/topic/처마)에 성수위목을 걸고, 방 안에는 [축사](/topic/축사)단 상단 부분에 붉은 글씨로 [신장위목](/topic/신장위목)을 써놓는다. 신장(神將)은 인간을 괴롭히거나 해치는 귀신 또는 동토를 제압하는 신이다. 법사는 이 신들을 통해 잡귀를 쫓아내고 인간의 문제를 해결한다. 신장위목은 대체로 12신장의 이름을 쓴 것이다. 내용은 법사마다 조금씩 다르지만 대체로 구천응원뇌성보화천존신장(九天應元雷聲寶化天尊神將), 대성북두칠원성군(大聖北斗七元星君), 소거백마대[장군](/topic/장군)(素車白馬大將軍) 등 도교 계통의 신들을 비롯해 산왕대신(山王大神), 용왕, 오방신장 등을 중심으로 구성된다. 이러한 신장들은 법사들이 일반적으로 모시는 신으로서 앉은굿 법사들이 기본적으로 신봉하는 용왕, 산신과 더불어 도교 계통의 천신이 혼합되어 있음을 알 수 있다. 병경을 하게 되면 이러한 신장위목 앞에 [대철망](/topic/대철망)을 친다. 신장위목을 보호하여 잡귀가 함부로 범접하지 못하게 하려는 것이다. 가신위목은 안택을 할 때 묵서하며 걸어놓는다. 가신(家神)은 집안을 지키는 여러 신령이다. 충남 태안지역에서는 가신위목에 조왕, 성주, 조상, 삼신, 지신, 용왕, 별성, 수배 등 신령을 쓴다. 이 가운데 조왕위목만 [부엌](/topic/부엌)에 붙여놓고 나머지 위목은 모두 [성주상](/topic/성주상) 앞에 걸어놓는다. 위목은 성주대신을 중심으로 오른쪽으로 조상․삼신․오방토지신의 위목을 걸고, 왼쪽으로 용왕․호구별성․수배신을 배치한다. 가신위목 가운데 수배신은 다른 신들에 비해 격이 낮기 때문에 다른 신위보다 조금 아랫부분에 붙인다. 성수위목은 별자리를 나타낸다. 환자의 병세가 위중하여 병경을 하게 되면 집안에 별자리 이십팔수의 이름을 붉은 글씨로 종이에 쓴 뒤 이를 집 처마 밑으로 빙 둘러친다. 이는 이십팔수 별자리가 이 집안을 보호함을 나타내어 잡귀가 범접하지 못하게 하는 의미이다. [십대왕](/topic/십대왕)은 명계에서 망자들의 죄업을 재판하는 열 명의 대왕, 팔보살은 망자를 저승으로 천도해주는 여덟 보살을 각각 일컫는다. 주로 조상해원경을 할 때 십대왕과 팔보살 위목을 [조상상](/topic/조상상) 앞에 걸어놓거나 지화(紙花)를 제작하여 함께 붙여놓고 독경을 한다. | 참고문헌 | 인간과 신령을 잇는 상징, 무구-충청도 (국립문화재연구소, 2005) 충남 태안지역의 [안택](/topic/안택)과 [병경](/topic/병경) (임승범, 한국의 가정신앙-하, 민속원, 2005) 충청지역의 종이 무구 (임승범, 한국무속학 13, 한국무속학회, 2006) 무속의 물질문화연구 (최진아, 한국학중앙연구원 박사학위논문, 2008) 충청굿의 설경 연구 (임승범, 한국무속학 18, 한국무속학회, 2009) | 형태 | 위목은 [한지](/topic/한지)를 직사각 형태로 접어서 만든다. 위목에 여러 신위를 한 번에 쓸 때는 큰 사[고지](/topic/고지)를 여러 번 접어서 윗부분만을 남겨놓은 채 칼로 잘라 낸다. 윗부분에 풀을 붙여서 벽에 붙인다. 위목을 낱장으로 잘라내었을 경우에는 위목 한가운데에 구멍을 내어 실로 꿰어서 굿청에 설치한다. 한 장의 위목을 별도로 만들 경우 시루나 쌀그릇에 꽂았을 때 반듯하게 서도록 [위패](/topic/위패) 뒷부분에 가느다란 나뭇[가지](/topic/가지)를 붙여서 [기둥](/topic/기둥)으로 삼기도 한다. 위목에는 신령의 이름을 한자로 묵서한다. 경우에 따라 경명주사[鏡面朱砂]를 사용하여 붉은색으로 쓰기도 한다. | 형태 | 위목은 [한지](/topic/한지)를 직사각 형태로 접어서 만든다. 위목에 여러 신위를 한 번에 쓸 때는 큰 사[고지](/topic/고지)를 여러 번 접어서 윗부분만을 남겨놓은 채 칼로 잘라 낸다. 윗부분에 풀을 붙여서 벽에 붙인다. 위목을 낱장으로 잘라내었을 경우에는 위목 한가운데에 구멍을 내어 실로 꿰어서 굿청에 설치한다. 한 장의 위목을 별도로 만들 경우 시루나 쌀그릇에 꽂았을 때 반듯하게 서도록 [위패](/topic/위패) 뒷부분에 가느다란 나뭇[가지](/topic/가지)를 붙여서 [기둥](/topic/기둥)으로 삼기도 한다. 위목에는 신령의 이름을 한자로 묵서한다. 경우에 따라 경명주사[鏡面朱砂]를 사용하여 붉은색으로 쓰기도 한다. |

|---|

| 하진순 넋풀이굿 공연 영상 자료 CD 1-7(김익두ㆍ백은철 촬영, 2009년 4월 18일, 전북 군산 은파유원지) | 전북 무형문화재 38호 하진순 넋풀이굿 조사 녹음 자료 CD(김익두ㆍ백은철ㆍ허정주 녹음, 2009년 4월 18일, 전북 군산 은파유원지) | 전북 무형문화재 38호 하진순 넋풀이굿 조사 사진 자료(김익두ㆍ허정주 촬영, 2009년 4월 18일, 전북 군산 은파유원지) |

| 위목 |  13753 위목 |

|---|---|

| 독경위목 |  13752 독경위목 |

| 독경위목 |  13751 독경위목 |

| 위목 |  13753 위목 |

| 독경위목 |  13752 독경위목 |

| 독경위목 |  13751 독경위목 |

0 Comments